“如何在新时代传承龙江红色精神”“如何把铸牢中华民族共同体意识落细落实”“如何在推进乡村全面振兴中体现高校担当”

聚焦这些课题,近日,黑龙江省铸牢中华民族共同体意识研究基地(佳木斯大学基地)和黑龙江省教育厅创新团队项目“中华民族共同体建设研究团队”一行7人赴佳木斯市桦川县,深入星火村���、集贤村����、敬夫小学���、会龙村等地开展调研,探寻东部边疆地区“民族团结����、产业振兴����、文化聚心��、教育固本���、红色铸魂”的多元发展路径���。桦川县委常委���、宣传部部长周建伟,教育局党组书记����、局长高忠良陪同调研��。

三代拓荒传薪火,民俗兴业耀边疆

调研组深入星火村开展全面调研,访谈星火朝鲜族乡党委书记张德丰���、乡长崔性健��。

星火村坐落在佳木斯桦川县松花江南岸,其名取自“星星之火,可以燎原”����。1948年,朝鲜族农民金白山����、李在根率数十户村民从吉林迁至这片荒原,搭窝棚、垦荒地,在松花江边开垦出首片稻田��。1951年,新中国首个集体农庄在此成立,村民们将沼泽改造成良田,开创了东北寒地种稻的先河,让“星火”的光芒照向全国����。它的故事,始于一群拓荒者的勇气,续写着三代人的奋斗传奇��。

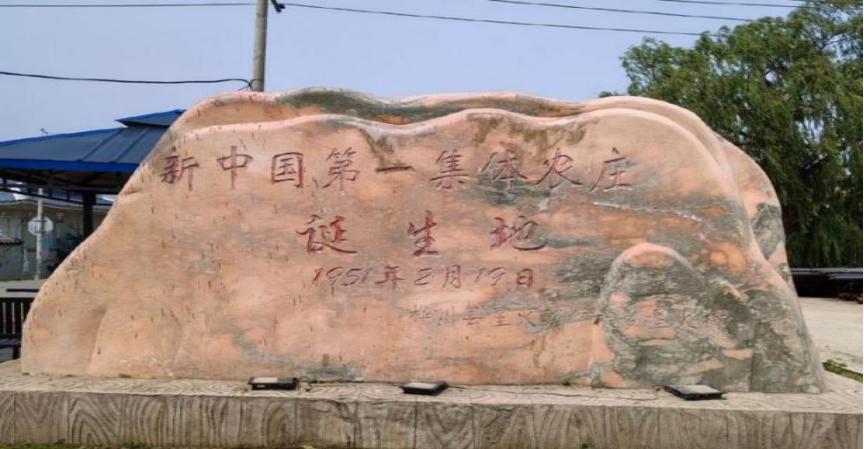

1951年成立的新中国第一集体农庄

改革开放后,出现“务工潮”,村庄发展遇阻����。第二代带头人金哲浩带领村民探索产业转型,成立水稻合作社,推动传统种植与现代技术结合;建立民族食品加工厂,将朝鲜族辣白菜��、打糕等特色食品推向市场���。2010年后,在第三代新农人崔哲俊、韩柳花等人的带领下,依托朝鲜族民俗文化打造“星火庄园壹号”民俗村寨���。白墙青瓦间,游客可体验辣白菜腌制���、传统打糕制作等活动,老手艺成为乡村发展的新动力���。

调研组在新中国第一集体农庄村史馆听取介绍

调研组在新中国第一集体农庄体验馆参观,了解村庄的历史沿革

从拓荒垦田到“农业+文旅”融合,星火村的变迁展现了朝鲜族与汉族同胞共同开垦荒原的团结,也体现了边疆民族村落在时代中的革新���。调研组走访发现,星火村的“火”是拓荒者的创业精神��、是多民族并肩奋斗的团结力量���、更是乡村振兴的希望之光��。如今的星火村以产业兴��、乡村美的面貌,为祖国边疆地区乡村铸牢中华民族共同体意识提供了实践范例����。

治愚治穷并举,蹚出乡村振兴新路

苏家店镇集贤村曾因碘缺乏病被称为“傻子屯”����。多年来,以“挖掉病根挖穷根,挖掉穷根扎富根”为路径,通过改水治病��、产业升级����、文明治理,实现了向省级文明村的蜕变���。调研组在苏家店镇党委书记聂枫陪同下,实地走访了集贤村村史馆��、产业基地,聆听村书记王喜林介绍由“傻子屯”到“全国脱贫攻坚先进集体”的质变历程����。

村书记王喜林向调研组介绍集贤村的发展

20世纪70年代,村支书许振中带队检测发现水质碘含量不足,历经七年的奔走呼吁,在原佳木斯医学院李健群教授团队支持下,于1979年建成自来水塔并推行“食盐加碘”,成为“中国食盐加碘第一村”,治愈了790余名患者;同时,开办育智班,助力特殊儿童接受教育,阻断了“因病致愚”的代际传递����。

疾病问题解决后,集贤村发力产业脱贫��。许振中带领村民创办砖厂���、酿酒厂,村民收入显著提升���。进入新时代,在村书记王喜林的推动下,“金猪、肉鸭����、傻酒”产业规模化发展,于2020年带动51家贫困户全部脱贫;带领村民发展鸵鸟养殖等产业,助力村民稳步迈向致富小康路���。

桦川县苏家店镇集贤村的鸵鸟养殖基地

如今的集贤村投入200余万元建设小学,投资12万元修建村史馆,并通过技能培训培育产业带头人,形成了“重教育����、兴产业���、促文明”的发展格局,获评“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉称号���。

调研组专注听取村书记王喜林详述村庄发展蜕变之路

调研组听取了王喜林讲述集贤村从“傻子屯”到“全国乡村治理示范村”的蜕变历程��。深刻认识到,乡村发展需立足实际����、科学施策,既要像集贤村那样聚焦乡村发展的痛点补齐短板,更要以久久为功的坚守,让“治穷”与“兴业”同频����、“扶志”与“扶智”并重��。唯有如此,方能激活乡村内生动力,走出一条兼顾民生温度与发展厚度的振兴之路����。

敬夫热血洒黑土,红色传承映桦川

在桦川县革命史册中,赵敬夫是闪耀着信仰光芒的英雄坐标��。为纪念英烈,将当地小学命名为“敬夫小学”����。调研组聆听了敬夫小学校长宋长玉的介绍,深入到敬夫烈士纪念馆进行参观,敬夫小学红领巾讲解员生动地讲述了赵敬夫的英勇事迹����。

敬夫小学校园内的抗联英雄赵敬夫雕像

赵敬夫,1935年加入中国共产党,次年任中共依兰县委委员,负责共青团工作,积极壮大抗日力量;1940年7月,在德都县朝阳山保卫战中,为掩护总指挥李兆麟突围,他率教导队与敌展开激烈交火,连续击退敌军多次进攻,在接应部队转移时不幸中弹牺牲,年仅24岁。

调研组在纪念馆认真观览赵敬夫英勇事迹展板

调研组研索抗联第三路军活动示意图

调研组行至东北抗联第三路军活动示意图前,赵敬夫曾战斗过的讷河����、嫩江、德都等红色标记清晰可见���。从“敬夫村”的命名����、小学里少先队员敬礼的场景,到地图上永不褪色的行军轨迹,红色印记深深烙印在桦川大地����。调研组深刻感受到��:“英雄的热血早已浇灌黑土,这份跨越时空的抗联精神将一代代传承,正如同图中延伸的红色线条,在新时代振兴路上激励后人以先烈为炬����、奋勇前行���。”

三下会龙重煮“夹生饭”,土改实践筑牢革命根基

会龙村在历经抗战烽火后,于东北解放战争时期成为土地改革的重要实践场域����。调研组聆听了四马架镇党委书记许岩和会龙村党支部书记高淑荣的详细介绍,走访了会龙红色教育中心,了解到1946年张闻天同志抵达合江省担任中共合江省委书记、合江军区政委后,提出“一个中心(发动群众搞土改)���、三项任务(剿匪���、发展生产、支援前线)”的工作方针,并将桦川县作为合江省土改工作试点县,其中,会龙村的土改运动极具典型意义��。

桦川县四马架镇会龙村的会龙红色教育中心

调研组在会龙红色教育中心展厅内驻足凝视展示墙

1946至1947年间,张闻天三下会龙村,针对当时土改中部分地区出现的“半生不熟”状况,他深入群众,把马克思主义基本原理���、中共中央的政策与当地的实际结合起来,指导会龙村开展“重煮夹生饭”的实践,即深入复查土地分配,确保农民真正获得土地权益;发动群众进一步深挖隐藏的地主财物;加强对群众的阶级教育,提高农民阶级觉悟和组织性��。通过这些举措,会龙村土改运动轰轰烈烈地展开,农民彻底摆脱封建土地制度束缚,生产积极性大幅提高��。

调研组和四马架镇党委书记许岩在会龙村土改展览馆门口合影留念

调研组感慨道����:“张闻天同志‘从群众中来,到群众中去’的工作方法,不仅让会龙村成为合江省土改的‘活教材’,更以实践诠释了党全心全意为人民服务的宗旨��。这种深入调研���、精准施策的务实作风,为新时代推进乡村全面振兴提供了现实启示����:要坚持以人民为中心,扎根一线��、倾听民意,才能真正让党的惠民政策落地生根,激发乡村发展的内生动力��。”

田野调研考察聚热点,边疆团结振兴寻实策

习近平总书记指出����:“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中��。”此次调研以祖国边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识与红色精神传承为切入点,通过走访星火村的民族团结实践����、体悟集贤村治愚治穷的蜕变路径��、感受敬夫小学红色精神的传承阵地��、探寻会龙村土改历史的时代价值,既从朝鲜族村落“农业+文旅”的创新模式中提炼出多民族交往交流交融的实践经验,也在地方病治理与产业升级的衔接中挖掘出“治穷”与“兴业”并重的乡村振兴逻辑,更从红色历史印记和土改基层实践中寻找到“扎根群众��、精准施策”的方法论启示。

这些基于田野调查的鲜活案例,不仅为铸牢中华民族共同体意识����、红色精神的传承发扬��、乡村振兴等课题提供了具象化的研究样本,更以历史与现实交织的维度,印证了“从群众中来,到群众中去”的科研方法论——唯有将科研和学术视角深深嵌入祖国边疆的广阔土地上,让理论研究对话实践需求,才能让科研成果犹如“星星之火”般照亮边疆全面振兴���、高质量发展之路��。

(马克思主义学院供稿) (责任编辑 高佳)